Das Aufbrechen der Europäischen Union

- Von Peter Schwarz – 24. Dezember 2015

Es sind erst 70 Jahre her, seit große Teile Europas in Trümmern lagen. Großmachtstreben, Nationalismus und Faschismus hatten den Kontinent zum Brennpunkt zweier Weltkriege gemacht, die zusammen fast hundert Millionen Opfer forderten. Nun breiten sich dieselben Tendenzen wieder aus.

Überall in Europa rücken die herrschenden Eliten scharf nach rechts. Sie rüsten militärisch auf, beteiligen sich an den imperialistischen Kriegen im Nahen Osten und Afrika, ziehen die Grenzen hoch und schüren fremdenfeindliche Stimmungen, um Flüchtlinge abzuwehren. Sie entwickeln autoritäre Herrschaftsformen und bauen einen Polizeistaat auf, um die wachsenden sozialen Spannungen zu unterdrücken.

In Frankreich hat die Regierung der Sozialistischen Partei nach den Anschlägen von Paris für drei Monate den Ausnahmezustand verhängt, tausende Soldaten auf den Straßen stationiert und ihren einzigen Flugzeugträger in den Persischen Golf entsandt, um Syrien zu bombardieren. Profiteur dieser Politik ist der rechtsextreme Front National, der in der ersten Runde der Regionalwahl zur stärksten Partei des Landes wurde.

In Ungarn und Polen bekennen sich die Regierungen offen zu den autoritären Regimen der 1920er und 1930er Jahre.

In Deutschland fordern führende Politiker und Akademiker, das Land müsse wieder die Rolle eines »Hegemons« und »Zuchtmeisters« in Europa und einer Großmacht auf der Welt anstreben, als hätte es die Verbrechen des Nazi-Regimes nie gegeben. Die Austeritätspolitik, die Berlin den wirtschaftlich schwächeren EU-Mitgliedern seit Jahren aufzwingt, hat die sozialen und politischen Spannungen in ganz Europa verschärft.

Selbst der italienische Regierungschef Matteo Renzi, ansonsten ein politischer Gefolgsmann der deutschen Kanzlerin, warf Angela Merkel diese Woche in der Financial Times vor, ihre Wirtschaftspolitik schüre die Flammen des Populismus, beschädige Regierungen auf dem ganzen Kontinent und beruhe auf einer Doppelmoral, die Deutschland nütze und Italien schade. Die Regierungen in Warschau, Athen, Lissabon und Madrid hätten ihren Job verloren, weil sie die Politik der fiskalischen Disziplin ohne Wachstum getreu befolgt hätten.

Zahlreiche Kommentare in den Medien befassen sich mit dem Aufbrechen der Europäischen Union unter dem Druck wachsender Gegensätze und Spannungen.

Reuters-Korrespondent Paul Taylor schreibt unter der Überschrift »Europas entsetzliches Jahr könnte Schlimmeres ankündigen«: »Die Krisen von 2015 haben die Union beinahe zerrissen und sie beschädigt, verletzt, mutlos und übersät mit neuen Grenzen zurück gelassen.«

EU-Parlamentspräsident Martin Schulz warnte in der Zeitung Die Welt, niemand könne sagen, »ob es die EU so in zehn Jahren noch geben wird«. Die Alternative sei »ein Europa des Nationalismus, ein Europa der Grenzen und Mauern. Das wäre verheerend, denn ein solches Europa hat unseren Kontinent in der Vergangenheit wiederholt in die Katastrophe geführt.«

Ein Kommentar in der Süddeutschen Zeitung fordert sogar einen »Plan B« für den Fall, dass die EU auseinander breche. Die Hauptgefahr drohe weniger von der Griechenland- und der Flüchtlingskrise oder einem Austritt Großbritanniens, als vom »Neo-Nationalismus«, heißt es darin.

Doch während diese und andere Kommentare vor einem Auseinanderbrechen der Europäischen Union und den möglichen Folgen warnen, geben sie keine Antwort auf die Frage, weshalb Nationalismus und Militarismus in Europa wieder aufflammen. Ja, sie stellen sie noch nicht einmal.

Anders als es die offizielle Propaganda wahr haben will, hat die Europäische Union die Konflikte nie überwunden, die Europa zum Brennpunkt zweier Weltkriege gemacht hatten. Sie verkörpert nicht die »Einheit Europas« und vereint nicht die europäischen Völker, sondern war stets ein Werkzeug der mächtigsten Wirtschafts- und Kapitalinteressen, denen sie als Waffe gegen die Arbeiterklasse im Innern und gegen ihre internationalen Rivalen nach außen diente. Sie ist die Brutstätte von Nationalismus, Ungleichheit, Diktatur und Krieg und der nationalen Spannungen, die Europa auseinander reißen.

Sie ist der lebendige Beweis dafür, dass es unmöglich ist, den Kontinent auf kapitalistischer Grundlage zu vereinen. Die Verteidigung von kapitalistischem Privateigentum, freiem Kapitalverkehr und Profit, die im Mittelpunkt der EU-Verträge steht, hat unweigerlich zur Folge, dass die mächtigsten Konzerne in der EU den Ton angeben und die stärksten Staaten den schwächeren ihren Willen aufzwingen. Statt die nationalen und sozialen Gegensätze zu mildern, treibt die EU sie auf die Spitze.

Die Erweiterung der Europäischen Union nach Osteuropa vor zehn Jahren brachte nicht Demokratie und Wohlstand. Die neuen Mitglieder dienten den großen europäischen Konzernen als billige Werkbank. Die Sozialsysteme wurden zerschlagen, die Löhne blieben niedrig und die Arbeitslosigkeit hoch, während es eine kleine, korrupte Elite zu Wohlstand brachte.

Die Finanzkrise 2008 nutzten die EU und vor allem Deutschland dann, um im Namen der Haushaltskonsolidierung einen beispiellosen sozialen Kahlschlag zu diktieren. In Griechenland, wo ein Exempel statuiert wurde, sank der durchschnittliche Lebensstandard in wenigen Jahren um 40 Prozent.

Auf die wachsenden sozialen Spannungen reagierten die EU und ihre Mitglieder mit Militarismus und innerer Aufrüstung. Die reale oder angebliche Gefahr terroristischer Anschläge diente ihnen dabei als willkommener Vorwand.

Mit der Flüchtlingskrise sind die Folgen der imperialistischen Kriege im Mittleren Osten und Nordafrika in diesem Jahr nach Europa zurückgekehrt. Die Flüchtlingsfrage hat Europa weiter polarisiert. Während breite Teile der Bevölkerung mit Hilfsbereitschaft reagieren, entfesseln die herrschenden Kreise eine wüste Hetze, ziehen Grenzzäune hoch und bekämpfen sich gegenseitig.

Die Gefahren, die sich aus dem Aufbrechen der Europäischen Union ergeben, sind sehr real. Neue Kriege und Diktaturen, auch innerhalb Europas, sind eine wirkliche Gefahr. Aber diese Gefahr lässt sich nicht durch die Verteidigung der Europäischen Union verhindern, sondern nur in einem unversöhnlichen Kampf gegen sie und den Kapitalismus, auf dem sie beruht.

Die einzige Möglichkeit Europa im Interesse seiner Bevölkerung zu vereinen, seine gewaltigen Ressourcen im Interesse aller zu nutzen und weitere Kriege zu verhindern, sind Vereinigte Sozialistische Staaten von Europa. Nur die unabhängige Mobilisierung der europäischen Arbeiterklasse auf der Grundlage eines sozialistischen Programms kann der drohenden Katastrophe Einhalt gebieten.

Unterstützt die gleichheit: ein Appell an unsere Leser

Liebe Leser der gleichheit,

wir brauchen dringend Eure finanzielle Unterstützung für die World Socialist Web Site (wsws.org) und die gleichheit.

Die heftigen sozialen Angriffe, die seit der Krise 2008 weltweit dramatisch zunehmen, und die wachsende soziale Spaltung der Gesellschaft haben Auswirkungen auf die Medienlandschaft. Die großen Medienkonzerne sind eng mit Wirtschaft und Politik verflochten. Tendenziöse Berichterstattung und Lügen sind ihr Tagesgeschäft.

Die WSWS tritt dem entgegen und spricht für die Interessen der Arbeiter. Sie analysiert Tag für Tag das Weltgeschehen, benennt die Verantwortlichen und informiert über Klassenkämpfe auf der ganzen Welt. Dabei nimmt sie einen internationalen Standpunkt ein. Sie erscheint in über zwanzig Sprachen. Ihre Redaktion ist über alle Zeitzonen verteilt.

In Deutschland plant die Große Koalition massive soziale Angriffe, verstärkt die Überwachung der Bevölkerung und treibt die Militarisierung der Außenpolitik voran. Sie wird dabei von allen Parteien, einschließlich der Linken und der Grünen, sowie von den Gewerkschaften unterstützt.

Die WSWS ist das Zentrum des Widerstands gegen diese Politik. Wir wollen ihre Arbeit redaktionell und technisch ausbauen, die Auslandskorrespondenz verbessern und verstärkt Fotos und Videos einsetzen. Außerdem arbeiten wir daran, die Inhalte der WSWS besser zu strukturieren und auch Hintergrund- und Archivmaterial zugänglich zu machen. Die WSWS soll allen europäischen Arbeitern in ihrer Muttersprache zur Verfügung stehen.

Die WSWS schaltet grundsätzlich keine kommerzielle Werbung und hat keine finanzkräftigen Hintermänner. Wir sind ausschließlich auf die Unterstützung unserer Leser angewiesen.

Um unsere Arbeit fortsetzen und weiter entwickeln zu können, benötigen wir jeden Monat 6.000 Euro. Wir möchten Euch daher bitten, einen möglichst hohen regelmäßigen Beitrag zu leisten. Ab 10 Euro im Monat könnt Ihr Mitglied des Förderkreises werden. Doch auch einmalige Spenden sind willkommen. Jeder Euro zählt.

Mit herzlichen Grüßen

Ulrich Rippert

Überweist Eure Spenden für das WSWS

Überweisungen unter dem Stichwort »WSWS-Fonds« bitte auf folgendes Konto:

Partei für Soziale Gleichheit

BIC PBNKDEFF – IBAN DE21 3601 0043 0021 1854 31

Zahlungsanweisungen per PayPal sind möglich: www.gleichheit.de.

Nein zum deutschen Kriegseinsatz in Syrien!

- Erklärung der Partei für Soziale Gleichheit – 28. November 2015

Die Entscheidung der deutschen Regierung, sich am Krieg in Syrien zu beteiligen, kennzeichnet ein neues Stadium der Wiederkehr des deutschen Militarismus. Hinter dem Rücken der Bevölkerung wird ohne jede öffentliche Diskussion ein neues, blutiges Abenteuer vorbereitet.

Am Donnerstag beschloss die Bundesregierung, sich mit sechs Tornado-Jets, mindestens einem Tankflugzeug, einem Kriegsschiff sowie Satellitenaufklärung an der von den USA angeführten internationalen Militärkoalition zu beteiligen, die in Syrien Stellungen des Islamischen Staats (IS) bombardiert. An der Zustimmung des Bundestags dürfte es keine Zweifel geben, da sowohl die CDU/CSU wie die SPD den Einsatz unterstützen.

Obwohl die Tornados keine Bomben tragen und ausschließlich der Aufklärung dienen, handelt es sich eindeutig um einen Kampfeinsatz. Nach dem Jugoslawienkrieg (1999) und dem Afghanistankrieg (seit 2001) ist es der dritte in der Geschichte der Bundeswehr.

Die von den Tornados gesammelten hochpräzisen Daten werden direkt an die anderen Mitglieder der Koalition weitergeleitet und dienen der Auswahl und Bestimmung der Angriffsziele. Der Verteidigungspolitiker Rainer Arnold (SPD) ließ keinen Zweifel am Charakter des Einsatzes. Auch Aufklärungstornados seien »ein Beitrag zum aktiven Kampf, da brauchen wir nicht herumreden«, sagte er. Es mache »ethisch keinen Unterschied, ob man Ziele definiert oder die Ziele bekämpft«.

Die Entsendung von Aufklärungsflugzeugen ist zudem nur der Anfang. Ist die Bundeswehr erst einmal am Krieg beteiligt, werden bald Forderungen nach einer Aufstockung folgen, bis hin zum Einsatz von Bodentruppen.

Deutschland mischt sich in einen Krieg ein, der – wie der Balkan vor dem Ersten Weltkrieg – zum Brennpunkt internationaler Konflikte und Interessengegensätze geworden ist. In einer hochexplosiven Gemengelage wird in Syrien seit mehr als drei Jahren ein »Stellvertreterkrieg« geführt, der »sogar zu einem heißen Krieg zwischen Russland und den Vereinigten Staaten werden« könnte, schrieb die konservative Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung am 18. Oktober.

Der Abschuss eines russischen Kampfbombers durch türkische Kampfflugzeuge, der offenbar mit amerikanischer Rückendeckung erfolgte, hat diese Gefahr bestätigt. Ein offener Krieg zwischen Russland auf der einen Seite und der Türkei und der Nato auf der anderen Seite könnte die Folge sein. Trotzdem – oder gerade deshalb – hat die Bundesregierung entschieden, sich an dem Krieg zu beteiligen.

Wie bei allen Kriegen muss man dabei zwischen den vorgeblichen und den tatsächlichen Gründen unterscheiden.

Offiziell wird das militärische Eingreifen mit einem Hilfsersuchen des französischen Präsidenten François Hollande nach den Anschlägen von Paris gerechtfertigt. Es gehe darum, so die offizielle Begründung, eine Allianz gegen den internationalen Terror zu schmieden und die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) zu besiegen. Tatsächlich wurde das militärische Eingreifen Deutschlands im Nahen Osten seit Jahren vorbereitet. Die Anschläge von Paris boten lediglich den willkommenen Anlass, vorhandene Pläne in die Praxis umzusetzen.

Seit dem Libyenkrieg vor viereinhalb Jahren sind führende Vertreter in Politik und Medien der Auffassung, dass die deutsche Nichtteilnahme ein großer Fehler war. Über 50 führende Politiker aller Parteien, Journalisten, Akademiker, Militärs und Wirtschaftsvertreter arbeiteten unter Federführung der regierungsnahen Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) eine neue außenpolitische Strategie aus. Sie gipfelte in der Forderung, Deutschland müsse politisch und militärisch wieder eine internationale »Führungsrolle« einnehmen, weil es als »Handels- und Exportnation« wie kaum ein anderes Land auf »die Nachfrage aus anderen Märkten sowie Zugang zu internationalen Handelswegen und Rohstoffen« angewiesen sei.

Gestützt auf dieses Papier verlangten Bundespräsident Gauck, Außenminister Steinmeier und Verteidigungsministerin von der Leyen Anfang 2014 ein »Ende der militärischen Zurückhaltung«. Deutschland sei »zu groß, um Weltpolitik nur von der Außenlinie zu kommentieren« und müsse »bereit sein, sich außen- und sicherheitspolitisch früher, entschiedener und substanzieller einzubringen«, erklärten sie.

Nun begründet von der Leyen in einem Interview mit dem Handelsblatt das militärische Eingreifen in Syrien ausdrücklich mit ihrer damaligen Forderung. »Im Frühjahr 2014 war die heutige Situation für niemanden absehbar«, erklärt sie. »Und dennoch war es gut, dass der Bundespräsident, der Außenminister und ich diese Debatte praktisch zeitgleich angestoßen haben: Wir haben dort Fragen diskutiert und Standpunkte erarbeitet, auf die wir uns nur wenige Monate später in realen Krisen stützen konnten.«

In die Praxis umgesetzt wurden diese »Standpunkte« erstmals in der Ukraine, wo Deutschland gemeinsam mit den USA den rechten Putsch unterstützte, der ein pro-westliches Regime an die Macht brachte und einen scharfen Konflikt zwischen der Nato und Russland provozierte, der bis heute andauert.

Schon damals warnten wir vor einer Eskalation der Konflikte im Nahen Osten. Im September 2014 verabschiedete eine Sonderkonferenz der Partei für Soziale Gleichheit eine Resolution gegen Krieg, in der es heißt: »Unter dem Vorwand des Kampfs gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS), die von den USA und ihren Verbündeten Saudi-Arabien, Katar und Türkei aufgebaut und gefördert wurde, hat eine weitere Runde der gewaltsamen Neuaufteilung der rohstoffreichen Region begonnen, die noch blutiger und verlustreicher zu werden droht, als die bisherigen Kriege im Irak, Libyen und Syrien.«

Mittlerweile sind große Teile Syriens, des Iraks und Afghanistans zerstört. Millionen Menschen sind in benachbarte Länder und nach Europa geflohen. Die gesamte Region ist ein hochexplosives Pulverfass, in dem internationale und regionale Mächte gegensätzliche Interessen verfolgen. Die USA, Russland, die Türkei, Frankreich, mehrere arabische Länder und bald auch Großbritannien bombardieren Ziele in Syrien und Irak und bewaffnen lokale Hilfstruppen.

Die gegensätzlichen Interessen sind so komplex, dass es kaum mehr möglich ist, den Überblick zu behalten. Die USA wollen das Assad-Regime zu stürzen, das sich neben der eigenen Armee auf iranische Milizen und die libanesische Hisbollah stützt. Russland verteidigt des Assad-Regime und bombardiert dessen Gegner, darunter die Al-Nusra-Front, den syrischen Ableger von Al-Qaida, der von den USA und ihren Verbündeten unterstützt wird.

Deutschland und Frankreich bemühen sich, die USA und Russland und einige der lokalen Kontrahenten an einen Tisch zu bringen, weil sie fürchten, ein unkontrollierter Kollaps des Assad-Regimes werde weitere Millionen Flüchtlinge nach Europa treiben und Syrien in einen permanenten Bürgerkrieg stürzen. Gleichzeitig verschlimmern sie die Lage, indem sie selbst den Krieg anheizen. Der Abschuss des russischen Kampfbombers durch die Türkei diente nicht zuletzt dazu, die deutsch-französischen Pläne zu durchkreuzen.

Die Türkei strebt wie die USA den Sturz Assads an, will aber gleichzeitig eine Stärkung der Kurden verhindern, die sowohl von den USA wie von Deutschland ausgebildet und bewaffnet werden. Deutschland wiederum ist auf türkische Unterstützung angewiesen, um den Zustrom von Flüchtlingen nach Europa zu stoppen, der die Europäische Union zu sprengen droht.

Je verzwickter die Lage ist, desto aggressiver schlagen die Großmächte um sich. Napoleon, der ein genialer Feldherr war, wird der Satz zugeschrieben: »On s’engage et puis on voit« – »Man geht ins Gefecht und wird sehen«. Im Nahen Osten scheint das Motto zu lauten: »Man bombt alles kurz und klein und wird sehen.«

Während immer schwereres Kriegsgerät aufgefahren wird, hat keine der kriegsführenden Mächte eine Vorstellung, wie der Konflikt beendet werden kann. Das fällt selbst vielen Kommentatoren in den Medien auf. So kommentierte die F.A.Z. am Donnerstag, um Syrien herum werde demnächst genügend militärisches Gerät vorhanden sein, um den IS empfindlich zu treffen. »Doch mangelt es den vielen Kriegsparteien nach wie vor an Einigkeit, zu welchem Zweck die massierte Militärmacht eingesetzt werden soll. Und was käme nach einem ›Sieg‹ über den IS?«

Die USA, Deutschland und die anderen Großmächte reagieren mit der Eskalation des Kriegs im Nahen Osten auf die tiefe Krise des kapitalistischen Systems. »Die Wiederbelebung des Militarismus ist die Antwort der herrschenden Klasse auf die explosiven gesellschaftlichen Spannungen, auf die sich verschärfende ökonomische Krise und auf die wachsenden Konflikte zwischen den europäischen Mächten«, schrieben wir in der bereits zitierten Resolution. »Der Militarismus dient der Eroberung neuer Einflusssphären, Absatzmärkte und Rohstoffe, auf die die exportabhängige deutsche Wirtschaft dringend angewiesen ist. […] Und er zielt auf die Militarisierung der ganzen Gesellschaft: den Ausbau des staatlichen Überwachungs- und Repressionsapparats, die Unterdrückung von sozialer und politischer Opposition und die Gleichschaltung der Medien.«

Nur eine internationale Antikriegsbewegung, die die Arbeiterklasse für ein sozialistisches Programm mobilisiert, kann die Gefahr eines dritten, nuklearen Weltkriegs verhindern, die sich im Nahen Osten und anderen Weltregionen anbahnt. Der Kampf gegen Krieg und der Kampf gegen Kapitalismus sind untrennbar miteinander verbunden. Die Partei für Soziale Gleichheit und das Internationale Komitee der Vierten Internationale kämpfen dafür, eine solche Bewegung aufzubauen.

Die Linkspartei und der Syrienkrieg

- Von Ulrich Rippert und Peter Schwarz – 9. Dezember 2015

Die Rede, mit der Sahra Wagenknecht im Bundestag die Ablehnung des deutschen Kriegseinsatzes in Syrien durch die Fraktion der Linken begründete, hat einiges Aufsehen erregt. Die Abgeordneten von CDU, SPD und Grünen reagierten mit unflätigen Zwischenrufen und das Video der Rede erzielte auf Youtube mehrere Zehntausend Klicks.

Wagenknecht hatte erklärt, der Bombenkrieg schwäche den Islamischen Staat (IS) nicht, sondern stärke ihn. Auch Bombenkrieg sei Terror. Der Westen und »vor allem die Vereinigten Staaten« hätten »das Monster geschaffen, das uns alle heute in Angst und Schrecken versetzt«.

Es sei »ein großes Versagen der europäischen Politik«, den USA bei ihren Kriegen viel zu lange »die Hand gereicht und den Rücken freigehalten« zu haben. Es sei falsch sich in einen Krieg hineinziehen zu lassen, in dem bereits 14 Staaten kämpfen, und zwar »nebeneinander, miteinander und gegeneinander«. Es gebe »kein gemeinsames Ziel, und keine gemeinsame Strategie, noch nicht einmal innerhalb der Nato-Staaten«.

Statt sich am Bombenkrieg in Syrien zu beteiligen, sollten die Waffenlieferungen an die Türkei, Saudi-Arabien und andere US-Verbündete gestoppt und die Wiener Friedensgespräche fortgesetzt werden. Wörtlich sagte Wagenknecht: »Noch vor einer Woche hatten wir das Gefühl, dass Herr Steinmeier wirklich ehrlich an einem Erfolg der Wiener Friedensgespräche arbeitet.« Die Eskalation des Krieges zerstöre nun diese Friedensbemühungen.

Wagenknechts Anti-Kriegsrhetorik täuscht darüber hinweg, dass Die Linke in diesem Konflikt selbst längst Kriegspartei ist. Sie hat sich als verlängerter Arm des deutschen Außenministeriums intensiv daran beteiligt, das Assad-Regime zu destabilisieren und die pro-imperialistische syrische Opposition aufzubauen, mit deren Hilfe Washington und auch Berlin das Land in den Bürgerkrieg getrieben haben.

Zu ihren wichtigsten Verbündeten zählt der syrische Oppositionelle Michel Kilo, der zu den Wortführern einer westlichen Militärintervention gehört. Noch vor zwei Jahren hatte er in einem Interview gefordert: »Die USA sind nun verpflichtet, den Militärschlag auszuführen.« Kilo sprach mehrfach auf Veranstaltungen der Linkspartei zum Syrienkrieg und gab dem Parteiblatt Neues Deutschland drei ausführliche Interviews. Auch in einem Syrien-Buch von Wolfgang Gehrcke war er mit einem eigenen Beitrag vertreten.

Als die USA im Sommer 2013 ihre Pläne kurzfristig abbliesen, Syrien zu bombardieren, änderte auch Die Linke ihre Taktik. Wie die Bundesregierung setzte sie nun darauf, die Kurden im Irak und Syrien zu unterstützen. Auch Wagenknecht lobte in ihrer Rede ausdrücklich den »Kampf der kurdischen Verbände vor Ort«.

Wenn Wagenknecht im Bundestag trotzdem die Pazifistin gibt und wortradikal verkündet: »Krieg ist Terror, der neuen Terror hervorbringt«, dann hat dies vor allem zwei Gründe.

Erstens weiß die Linkspartei, dass der Kriegseinsatz in Syrien unpopulär ist. Deshalb gibt sie sich als Opposition aus, um zu verhindern, dass sich eine wirkliche Antikriegsbewegung entwickelt, die weder sie noch die anderen Bundestagsparteien unter Kontrolle halten können. Das fällt ihr umso leichter, als es auf ihre Stimmen bei der Abstimmung nicht ankam.

Zweitens spricht sie für einen beträchtlichen Teil der herrschenden Eliten, der es für falsch hält, im Schlepptau der USA und Frankreichs in einen Krieg hineinzugehen, über dessen Zweck, Ziel und Verlauf Berlin nicht selbst bestimmen kann. Das ist keine Friedenspolitik, sondern die Verfolgung des von Bundespräsident Gauck vor zwei Jahren verkündeten Ziels, Deutschland müsse in der Welt wieder eine Rolle spielen, die seiner Größe und seinem Einfluss tatsächlich entspreche.

Es ist bezeichnend, dass mehrere führende Medien den Kriegseinsatz von diesem Standpunkt kritisieren.

So trägt der Leitartikel der jüngsten Ausgabe des Spiegels den Titel: »Der falsche Krieg«. Er beginnt mit den Worten: »Man muss kein Pazifist sein, um diesen Militäreinsatz nicht für richtig zu halten«. Er wirft der Bundesregierung vor, sie missachte die Lehren aus der »gescheiterten Intervention in Afghanistan«: »Kein Einsatz ohne klar definiertes Ziel« und »setze dir kein Ziel, das du mit den Mitteln, die du bereit bist einzusetzen nicht erreichen kannst«.

Wie Wagenknecht betont auch Der Spiegel, dass ein Sieg über den IS »mit Luftschlägen nicht zu erreichen sein« werde. Und wie Wagenknecht fordert Der Spiegel, die Bundesregierung solle ihre Waffenlieferungen an den engen US-Verbündeten Saudi-Arabien einstellen und auf den Nato-Partner Türkei einwirken.

Ganz ähnlich argumentiert auch Theo Sommer in der Zeit. Unter der Überschrift »Die drei Irrtümer der Syrien-Strategie« schreibt Sommer, der Krieg könne aus der Luft nicht gewonnen werden, denn »Bomben können ein Land nur zerstören, sie können es nicht besetzen«. Dem politischen Prozess unter Einbeziehung Russlands sei absolute Priorität einzuräumen.

Auch der Vorsitzende des Deutschen Bundeswehrverbandes, André Wüstner kritisiert die Hast, mit der sich die Regierung in den Syrienkrieg stürzt. Die Kriegsziele, die Kriegsstrategie, die Rechtslage und die Frage der Bündnispartner seien nicht ausreichend geklärt.

Nicht zufällig veröffentlichte Spiegel-Online diese Woche ein langes Interview und eine schmeichelhafte Fotostrecke der Linken-Fraktionsvorsitzenden. In dem Interview verzichtet Wagenknecht weitgehend auf die pazifistische Rhetorik der Bundestagsrede und spricht sich stattdessen für eine andere Strategie aus, um die Region zu dominieren: »Richtig ist das Bestreben, eine gemeinsame Strategie jener Akteure zu finden, die den IS tatsächlich bekämpfen wollen. Ohne russischen Druck hätte es die Wiener Konferenz nicht gegeben. Dieser Weg in Richtung einer Friedenslösung muss weiter gegangen werden.«

Ziel der Wiener Konferenz ist sowenig eine »Friedenslösung«, wie dies 1884 in Berlin oder 1920 in Sèvres der Fall war, wo der Balkan bzw. der Nahe Osten unter den Großmächten aufgeteilt wurden. Es geht vielmehr um eine Neuordnung der Machtverhältnisse in der rohstoffreichen und strategisch wichtigen Region.

Wagenknecht wird von den Medien als Politikerin aufgebaut, die helfen kann, einen Kurswechsel durchzuführen, der die deutsche Außenpolitik aus der Abhängigkeit von den USA befreit. Es wäre nicht das erste Mal in der bundesdeutschen Geschichte, dass ein derart grundlegender außenpolitischer Kurswechsel mit einem Koalitionswechsel einhergeht. Das war schon 1969 mit Willy Brandts Ostpolitik der Fall und 2003, als Gerhard Schröders Annäherung an Russland gestoppt wurde.

Bezeichnend an Wagenknechts Bundestagsrede war nicht nur, was sie sagte, sondern auch, was sie nicht sagte. Während sie immer wieder die USA angriff, ging sie mit keinem Wort auf die wirklichen Ziele des deutschen Kriegseinsatzes ein. Sie stellte ihn lediglich als verfehlt, inkonsequent und verantwortungslos dar.

Aber die Kriegsentscheidung der Großen Koalition ist nicht einfach ein Fehler. Der deutsche Imperialismus verfolgt im Nahen Osten seine eigenen ökonomischen und strategischen Interessen. Das lässt sich in zahlreichen Studien nachlesen. So definierte ein Strategiepapier der Konrad-Adenauer-Stiftung das »ureigene nationale Interesse« Deutschlands in der Region schon 2001 unter anderem damit, »eine reibungslose Rohstoffversorgung zu gewährleisten und Exportmöglichkeiten für die deutsche Wirtschaft zu schaffen«.

Es ist offensichtlich, dass die Anschläge von Paris den willkommenen Anlass dafür boten, diese Pläne in die Praxis umzusetzen. Wagenknecht schweigt dazu, weil Die Linke direkt an den deutschen Großmachtplänen beteiligt ist. So arbeitete der Bundestagsabgeordnete Stefan Liebich 2013 an der Ausarbeitung des Strategiepapiers »Neue Macht – Neue Verantwortung« mit, das für eine aggressivere, militärisch gestützte deutsche Außenpolitik wirbt.

Im Frühjahr vergangenen Jahres stimmten mehrere Bundestagsabgeordnete der Linken für die Entsendung einer deutschen Fregatte ins Mittelmeer, um syrische Chemiewaffen zu vernichten. Wenige Wochen später forderte Gregor Gysi als einer der ersten deutschen Politiker Waffenlieferungen an die Kurden und verlangte im Bundestag eine massive Intervention von UN-Truppen.

Kurze Zeit später veröffentlichten 14 führende Politiker der Linkspartei einen Aufruf unter dem Titel »Kobane retten!«, der eine Militärintervention gegen den Islamischen Staat in Syrien und im Irak forderte. Zu den Unterzeichnern gehörten zwölf Mitglieder der Bundestagsfraktion, darunter Dietmar Bartsch, Jan Korte, Petra Pau und Stefan Liebich.

Die Regionalwahlen in Frankreich und die Gefahr einer Diktatur

- Von Alex Lantier – 18. Dezember 2015

Die Regionalwahlen in Frankreich am 6. und 13. Dezember waren ein weiterer Schritt im Zusammenbruch der bürgerlichen Demokratie in Europa. Sie fanden unter dem Ausnahmezustand statt, den die amtierende Sozialistische Partei (PS) nach den Terroranschlägen vom 13. November ausgerufen hatte. Vor vielen Wahllokalen patrouillierten schwerbewaffnete Sicherheitskräfte. In dieser Atmosphäre konnte der neofaschistische Front National (FN) seinen Stimmanteil deutlich steigern.

Der PS ist entschlossen, nächstes Jahr die Verfassung zu ändern, um einen permanenten Ausnahmezustand zu ermöglichen. Im Einklang mit der Austeritätspolitik der Europäischen Union will sie außerdem umfangreiche Sozialkürzungen durchsetzen. Der FN hofft, die Präsidentschaftswahl 2017 zu gewinnen, indem er die Wut der Bevölkerung in die Bahnen antimuslimischer und antieuropäischer Demagogie lenkt. Sein endgültiges Ziel ist es, an die Spitze des Polizeistaates zu gelangen, den der PS aufgebaut hat.

Die Neofaschisten gehen deutlich gestärkt aus den Regionalwahlen hervor. Der FN konnte die Zahl seiner regionalen Abgeordneten auf 358 verdreifachen und damit auch in den zehn Regionen Fuß fassen, in denen er zuvor noch keine Abgeordneten hatte. Er erzielte mit 6,8 Millionen Stimmen landesweit (27 Prozent) ein Rekordergebnis und lag nur fünf Prozent hinter der PS.

Die PS, die konservativen Republikaner (LR) und der FN bilden nun ein instabiles Dreiparteiensystem.

Politiker und Medien versuchen, die Bevölkerung ruhig zu halten und stellen die Wahl als Niederlage des FN dar, weil er in keiner Region den Präsidenten des Regionalrates stellen wird. Im Norden und Südosten Frankreichs, wo Marine Le Pen und ihre Nichte Marion Marechal-Le Pen antraten, zog der PS seine Kandidaten zurück und forderte zur Wahl der LR auf. Die beiden FN-Kandidatinnen erhielten schließlich 42 bzw. 45 Prozent, da ein Teil der Wähler strategisch abstimmte, um die FN-Kandidatinnen von der Macht fernzuhalten.

Der Linksfront-Vorsitzende Jean-Luc Melenchon behauptete, eine politische Katastrophe sei »knapp vermieden worden« und erklärte: »Wir müssen Millionen Menschen danken, dass sie ihre Stimme abgegeben haben, obwohl sie damit gegen ihre tiefsten Überzeugungen verstießen.«

Das ist ein politischer Betrug. Zwar hat die Besorgnis eines Teils der Wähler über Angriffe auf demokratische Rechte eine Rolle bei dem Wahlergebnis gespielt, doch die Perspektive, die PS oder die LR gegen den FN zu unterstützen, ist gefährlich und falsch. Der PS und pseudolinke Kräfte wie die Linksfront, die in der Nationalversammlung einstimmig für die Verhängung des Ausnahmezustands gestimmt hatten, arbeiten selbst fieberhaft am Aufbau eines Polizeistaates.

Die PS ist durch die Sparpolitik von Präsident Francois Hollande diskreditiert und strebt eine Verfassungsänderung an, die der Polizei uneingeschränkte Vollmacht gibt, willkürliche Durchsuchungen und Beschlagnahmungen durchzuführen und Personen zu verhaften oder unter Hausarrest zu stellen. Die Polizei muss dazu nur behaupten, dass das Verhalten der Person in der Zukunft eine Gefahr für die Öffentlichkeit darstellen könnte. Die PS erklärt, das Gesetz werde der Polizei ermöglichen, Menschen auf der Grundlage ihres Verhaltens, ihrer Freundschaften, Aussagen oder Pläne ins Visier zu nehmen.

Die Meinungsfreiheit soll abgeschafft werden. Die Polizei und der massive elektronische Überwachungsapparat sollen die Befugnis erhalten, willkürlich zu entscheiden, wessen Aussagen, Telefonate oder Internetpostings eine Gefahr für die öffentliche Ordnung darstellen, und diejenigen, die sie als Bedrohung einstufen, verhaften oder ihr Eigentum beschlagnahmen.

Die Entscheidung der PS, sich in mehreren Regionen von den Regionalwahlen zurückzuziehen und sich praktisch mit den LR zu verbünden, verdeutlicht nur den Zusammenbruch der bürgerlichen »Linken« in Frankreich und ermöglicht es dem FN, sich als führende Oppositionspartei in Frankreich zu inszenieren.

Die LR versucht verzweifelt, rechts von der PS zu bleiben, obwohl diese selbst immer weiter nach rechts rückt, und spricht sich für eine noch drakonischere und undemokratischere Politik aus. Sie will zehntausende Menschen internieren, über die der Geheimdienst eine »Sicherheitsakte« führt. Damit könnten die Geheimdienste jeden in ein Internierungslager schicken, indem sie eine »S«-Akte über ihn anlegen.

Die Wirtschaftskrise seit 2008 und der Kriegskurs der imperialistischen Mächte in Syrien und dem Nahen Osten haben eine tiefe Krise des kapitalistischen Regimes ausgelöst. Die Finanzaristokratie ist sich der explosiven Wut der Arbeiterklasse über soziale Ungleichheit, Austerität und Krieg bewusst, obwohl sie im politischen Establishment keinen Ausdruck findet. Daher betrachtet sie jeden Widerstand mit Furcht und Wut. Die bürgerliche Demokratie ist immer weniger dazu in der Lage, die unlösbaren Klassenspannungen auszugleichen.

In Frankreich lassen die Banken und der Militär- und Geheimdienstkomplex die Fassade von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit fallen und huldigen Frankreich, Austerität und Krieg. Diese Entwicklung bestimmt die Aussichten des FN oder einer aus ihm entstehenden Partei, und nicht das Ergebnis von Marine Le Pens Versuch, Regionalpräsidentin in Nordfrankreich zu werden. Die französische Bourgeoisie will dem Neofaschismus noch mehr Macht geben.

Demokratische Rechte können nur durch die Mobilisierung der Arbeiterklasse in einem politisch unabhängigen Kampf auf der Grundlage eines sozialistischen und internationalistischen Programms verteidigt werden. Das ist die Lehre aus der gesamten Periode seit der Krise der französischen Präsidentschaftswahl 2002. Damals wurde Premierminister Lionel Jospin von dem PS im ersten Wahlgang geschlagen, es kam zu Massenprotesten gegen eine Stichwahl zwischen dem konservativen Jacques Chirac und dem FN-Vorsitzenden Jean-Marie Le Pen.

Das Internationale Komitee der Vierten Internationale, das die World Socialist Web Site veröffentlicht, richtete damals einen offenen Brief an Lutte Ouvrière (LO), die Ligue Communiste Révolutionnaire (LCR) und die Parti des Travailleurs (PT), die zusammen drei Millionen Stimmen erhalten hatten, und riefen zum Boykott der Stichwahl auf. In dem offenen Brief wurde erklärt, dass ein aktiver Boykott, bei dem die Arbeiterklasse im Kampf gegen Austerität und Krieg mobilisiert wird, die beste Vorbereitung für den Kampf gegen die Politik wäre, die von Chirac zu erwarten war.

Diese drei Parteien lehnten den Vorschlag des IKVI ab und riefen zur Wahl Chiracs auf, angeblich um die Machtübernahme des FN zu verhindern. Die Ereignisse der letzten dreizehn Jahre zeigen den politischen Bankrott dieser kleinbürgerlichen Parteien, die jahrzehntelang die offizielle »linke« Oppositionspolitik dominiert haben.

Nachdem sie Chirac ihre drei Millionen Stimmen übergeben hatten, stellten sie sich noch direkter hinter die reaktionäre Politik, die zum Aufstieg des FN geführt hat. Sie unterstützten islamfeindliche Maßnahmen wie das Verbot des Schleiers und der Burka, verklärten die imperialistischen Kriege in Libyen und Syrien als Revolutionen, unterstützten stillschweigend die Massenabschiebungen von Roma und setzten sich im Wahlkampf 2012 für Hollande ein, obwohl dieser einen Sparkurs angekündigt hatte. Sie schieden bereits im ersten Durchgang der jüngsten Regionalwahlen aus.

In der Arbeiterklasse herrscht weiterhin ein starker Rückhalt für demokratische Rechte. Allerdings kann die Arbeiterklasse die Demokratie nur auf der Grundlage eines sozialistischen Programms und im Kampf gegen diese Parteien und ihre antimarxistische Politik verteidigen.

Bundestag beschließt Ausweitung der Militärmission in Afghanistan

- Von Gustav Kemper – 19. Dezember 2015

Mit großer Mehrheit stimmte der Bundestag am Donnerstag für den Antrag der Bundesregierung, die Teilnahme der Bundeswehr an der seit Januar 2015 laufenden Nato-Mission »Resolute Support« in Afghanistan bis mindestens Ende 2016 zu verlängern. Das Kontingent der Bundeswehr, die im Norden des Landes das »Train, Advice, Assist Command (TAAC) Nord« mit Sitz in Mazar-e Sharif leitet, soll um 130 auf 980 Soldaten vergrößert werden.

Die Mission »Resolute Support« wurde auf einer NATO Konferenz in Chicago im Mai 2012 zur Fortsetzung der am 31. Dezember 2014 endenden ISAF Mission beschlossen. Bereits damals war den imperialistischen Mächten klar, dass der Abzug der NATO-Truppen zum Kontrollverlust über das strategisch wichtige Land führen könnte, das sie 2001 unter Führung der USA überfallen und besetzt hatten.

Die Bundesregierung war seither bemüht, die neue Mission als Trainings-, Beratungs- und Unterstützungsmission für die afghanische Armee zu verkaufen. Das war von Anfang an reine Augenwischerei. Nach dem Erstarken der Taliban in den letzten Monaten wird nun ganz offen ein neuer Kampfeinsatz vorbereitet.

Die USA stellen mit 9.000 Soldaten das größte Truppenkontingent mit einem klaren Mandat zum Kampfeinsatz. Der vom Bundestag verabschiedete Antrag weist ausdrücklich auch auf die militärischen Aufgaben des Bundeswehrkontingents hin. Unter dem Stichwort »in extremis support« (ein militärischer Begriff für Notfallsituationen) schließt seine Aufgabe auch »Sicherung, Schutz und ggf. Evakuierung und Bergung militärischer und ziviler Kräfte und Mittel der Mission Resolute Support sowie von Personal der internationalen Gemeinschaft und designierter Personen« mit ein.

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen betonte im Bundestag, dass der »Rückzug« der Nato »aus dem Kampfeinsatz nicht ohne Wirkung geblieben« sei. Er habe »die afghanischen Regierungstruppen teilweise entmutigt und die Taliban ermutigt«. Sie halte es deshalb »für richtig, dass wir jetzt die reine Orientierung auf Zeitlinien korrigieren und stattdessen zu dem Kriterium zurückkehren, dass wir allein anhand des Fortschrittes im Land unsere Präsenz bemessen«.

Im Klartext heißt das, westliche Truppen werden auf unabsehbare Zeit in Afghanistan stationiert bleiben und auch wieder kämpfen. Dass es in Afghanistan nach 14 Jahren westlicher Besatzung keinen »Fortschritt« gibt, sondern Bürgerkrieg, Chaos und Verzweiflung herrschen, wird mittlerweile selbst in den bürgerlichen Medien zugegeben.

In einem aktuellen Bericht schreibt die Zeit, dass sich die nordafghanische Stadt Kundus, »unter den Augen der Bundeswehr zu einer Hochburg der Milizen entwickelt« habe. Die meisten von ihnen seien »kriminelle Vereinigungen«.

Die Zeit zeichnet das Bild einer regelrechten Terrorherrschaft in dem Gebiet, das jahrelang unter deutscher Kontrolle stand: »Angeführt von Warlords, bekriegten sich die Milizen gegenseitig, sie vergewaltigten, raubten, legten Bomben unter Autos. Sie errichteten Posten auf den Straßen, die Passanten abkassierten. Oft waren fünf, sechs dieser Posten unterschiedlicher Milizen hintereinandergeschaltet, immer neu einen Wegezoll verlangend. Wie Blutsauger hefteten sie sich an die Arterien der Stadt.«

Diese kriminelle Form der Besatzungspolitik soll nun fortgesetzt werden. Der außenpolitische Sprecher der SPD, Niels Annen, ließ in seiner Rede keinen Zweifel daran, worum es Berlin wirklich geht. Mit der Verlängerung des Militäreinsatzes will die Bundesregierung unter dem Deckmantel des Kampfs gegen Terrorismus das pro-westliche Marionettenregime in Kabul stärken. »Wir wissen, dass die gegenwärtige Instabilität nicht nur etwas mit den Aktivitäten der Taliban zu tun hat. Sie hat auch etwas mit der Instabilität der afghanischen Regierung zu tun«, erklärte er zynisch.

Bereits am 23. November hatte von der Leyen eine Konferenz der Verteidigungsminister aller 21 Truppenstellerländer für Nord-Afghanistan in Berlin einberufen, an der auch der Verteidigungsminister Afghanistans, Mohammed Masoom Stanekzai, und der Oberbefehlshaber der Resolute Support Mission, General Campbell teilnahmen.

Wer verstehen will, welche Interessen hinter der neuen deutschen Offensive in Afghanistan stehen, muss die Geschichte studieren und die Dokumente lesen, die gegenwärtig wieder im Außen- und Verteidigungsministerium ausgearbeitet werden.

In einer Bundestagsrede hob von der Leyen stolz die 100-jährigen Beziehungen zwischen Deutschland und Afghanistan hervor, als handele es sich um Freundschaftsbeziehungen jenseits aller politischen und wirtschaftlichen Interessen. Bundesaußenminister Steinmeier war sogar am 30. August 2015 zum Jubiläum dieser Beziehungen nach Afghanistan gereist, wo er mit Präsident Abdullah Ghani und Regierungschef Abdullah Abdullah zusammentraf.

Dass diese Beziehungen gefeiert werden, zeigt den wahren Grund des deutschen Interesses an Afghanistan: Bereits bei der ersten diplomatischen Kontaktaufnahme zu Beginn des Ersten Weltkriegs im Jahre 1915 ging es um ausgesprochen machtpolitische Interessen. Die sogenannte Niedermayer-Hentig-Expedition versuchte, Afghanistan auf die Seite der Mittelmächte zu ziehen.

Oskar von Niedermayer, der bald darauf vom deutschen Kaiser zum Ritter geadelt wurde, warb auch 1939 – er war bereits 1933 der NSDAP beigetreten – als Professor an der damaligen Friedrich-Wilhelms-Universität (heute Humboldt Universität) aggressiv dafür, mit Hilfe Afghanistans indische Stämme gegen die Kolonialherrschaft Großbritanniens aufzuwiegeln, um deren Streitkräfte in Indien zu binden.

Die geschichtlichen Beziehungen zwischen Deutschland und Afghanistan sind seit Anbeginn bestimmt von geostrategischen Machtinteressen.

Die Verteidigungspolitischen Richtlinien der Bundeswehr von 2011 definieren diese Zielsetzung sehr klar: »Freie Handelswege und eine gesicherte Rohstoffversorgung sind für die Zukunft Deutschlands und Europas von vitaler Bedeutung. Die Erschließung, Sicherung von und der Zugang zu Bodenschätzen, Vertriebswegen und Märkten werden weltweit neu geordnet.« Und weiter: »Zu den deutschen Sicherheitsinteressen gehören: … einen freien und ungehinderten Welthandel sowie den freien Zugang zur Hohen See und zu natürlichen Ressourcen zu ermöglichen.«

Die Zeit ruft nach dem »starken Staat«

- Von Johannes Stern – 24. Dezember 2015

In einem langen Artikel mit der provokanten Überschrift »Politische Führung: Darf’s auch etwas mehr sein?« ruft das liberale Wochenblatt Die Zeit nach einem »starken Staat«. Tatsächlich handelt es sich eher um einen Schrei. Buchstäblich in jedem Absatz wird dem Leser die zentrale Botschaft des Artikels eingetrichtert: Deutschland braucht wieder einen »starken, durchgreifenden Staat«!

Der Artikel beginnt mit folgenden Worten: »Wenn nicht alles täuscht, erleben wir gerade die Wiederkehr des starken Staates. Man muss nicht lange überlegen, um sich klarzumachen, dass die enormen Aufgaben, die in den nächsten Jahren auf uns zukommen, nicht ohne einen starken Staat gemeistert werden können«.

Nur der »starke Staat« könne die klassischen Staatsaufgaben »Sicherheit und Ordnung, Recht und Gerechtigkeit« erledigen. »Die Zivilgesellschaft kann das nicht […], der Markt vermag es nicht, die Algorithmen der digitalen Staatsverächter von Google und Co. können es erst recht nicht, und Europa versagt gerade ziemlich kläglich«, schreibt der Autor des Artikels, Heinrich Wefing.

Im nächsten Absatz erklärt der politische Redakteur der Zeit: »Alles spricht dafür, dass wir künftig mehr Polizisten brauchen, mehr Richter, mehr Lehrer, vermutlich auch mehr Soldaten und Spione. Und mehr heißt jeweils: viel mehr. Wir reden nicht von einer Handvoll zusätzlicher Sozialarbeiter und Staatsanwälte hier und da, sondern eher von Hundertschaften.«

Und weiter: »Integration, Innere Sicherheit, Intelligence, also Nachrichtengewinnung durch Geheimdienste – das sind die drei großen Aufgaben des Staates in den kommenden Jahren, und sie können nur gelingen, wenn der Staat über ausreichend Mittel verfügt – und sie auch einsetzt.«

Anschließend schärft Wefing seinen Lesern ein, dass niemand »um eine starke Exekutive herum« komme. Wer etwa »die Grenzen schließen oder auch nur die Zuwanderung stark einschränken will, kann das nicht ohne Beamte und Kontrollen, nicht ohne Abweisung und Abschiebung, die notfalls mit Zwang durchgesetzt werden müssen«. Aber »auch derjenige braucht den starken Staat, der die Migranten nicht abweisen, sondern aufnehmen will«, fügt er zynisch hinzu.

Wefing lässt keinen Zweifel daran, was er mit einem »starken Staat« meint. Er werde vermutlich bedeuten, »dass wir uns an das Lästige des Alltags im Schatten der Gefahr gewöhnen werden. An Sicherheitskontrollen vor Bahnhöfen und Behörden, an Leibesvisitationen vor Konzerten und Kaufhäusern. Anders, zugespitzter gesagt: Ein bisschen weniger Idylle, etwas mehr Israel.«

Seiner Sehnsucht nach einem »wirkmächtigen Staat, der die Befolgung der Gesetze sichert und dafür auch die Mittel hat«, verleiht er immer wieder Ausdruck. Während sich die EU in der Flüchtlingskrise als »exekutiver Zwerg« erwiesen habe, der weder »ihre Außengrenzen sichern«, noch »ihre Regeln durchsetzen« könne, nutzten die Nationalstaaten »den Moment mit aller Entschiedenheit. Kontrollieren Grenzen, schließen Übergänge, bauen Zäune, lassen Militär aufmarschieren und Hubschrauber kreisen.«

Es mag vor allem ältere Leser überraschen, dass ausgerechnet Die Zeit derart aggressiv für einen »starken Staat« und die massive Aufrüstung von Militär, Polizei und Geheimdiensten trommelt. Die Wochenzeitung galt lange als liberales Flaggschiff der deutschen Medien. Auf Wikipedia wird sie sogar als »linksliberal« bezeichnet. Zu ihren Lesern gehören vor allem Akademiker und gebildete Mittelschichten, sprich das sogenannte deutsche Bildungsbürgertum. Obwohl bereits verstorben, firmieren der SPD-Altkanzler Helmut Schmidt und die NS-Kritikerin und mehrjährige Chefredakteurin, Marion Gräfin Dönhoff, nach wie vor als Herausgeber.

Wie ist der hysterische Ruf der Zeit nach dem »starken Staat« zu erklären und was steckt dahinter?

In Wirklichkeit besteht kein Widerspruch zwischen der eher »linksliberalen« Nachkriegstradition der Zeit und ihrem Eintreten für Militarismus und Autoritarismus heute. Unter den Bedingungen der tiefsten Krise des Kapitalismus seit den 1930er Jahren und wachsenden politischen und sozialen Spannungen in Europa und weltweit sehen sich die deutschen Eliten gezwungen, all die rudimentären demokratischen und pazifistischen Phrasen über Bord zu werfen, die sie nach dem Zweiten Weltkrieg mühsam auswendig lernen mussten.

Wefing selbst deutet an, was hinter der von ihm postulierten »historischen Trendwende« steht: die Durchsetzung der innen- und außenpolitischen Interessen des deutschen Imperialismus mit militärisch-polizeilichen Mitteln. Und das notfalls auch unabhängig von den Verbündeten der Nachkriegszeit.

Wefing schreibt: »Angesichts der Abkehr der Amerikaner von Europa und dem Nahen und Mittleren Osten müssen wir […] unsere Sicherheit künftig selbst garantieren.« Und das »in einem Ausmaß, das noch vor wenigen Jahren undenkbar schien und völlig quer steht zum habituellen Pazifismus der Republik.« Der Kriegseinsatz in Syrien sei »da vermutlich allenfalls ein Anfang«.

Es gehe auch um »härtere Fragen. Um Entscheidungen, die uns innerlich zerreißen«. Man werde zum Beispiel »irgendwann nicht mehr um die Debatte herumkommen, ob wir in der Nachrichtengewinnung auf Dauer von den Amerikanern, Briten und Franzosen abhängig bleiben wollen«. Eine »Macht in der Mitte wie Deutschland« müsse auch »bei der Aufklärung souverän werden« und »gegen alle antrainierten politischen Reflexe die Geheimdienste ausbauen«.

70 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs zeigt sich auch das wohlhabende deutsche Kleinbürgertum wieder so, wie es historisch entstanden ist. In der Geschichte hat es auf tiefe gesellschaftliche Spannungen und Krisen immer mit dem Ruf nach einem »starken Staat« reagiert, um seine Pfründe gegen das Streben der Massen nach Demokratie und sozialer Gerechtigkeit zu verteidigen. Eine bürgerlich-demokratische Tradition gab es in Deutschland nie.

Bereits 1848 waren das Kleinbürgertum und die bürgerliche Intelligenz der demokratischen Revolution in den Rücken gefallen. Die Einigung des Deutschen Reichs durch »Blut und Eisen« machte sie zu strammen Anhängern Bismarcks und des wilhelminisch-preußischen Staats. 1878 stimmten die meisten nationalliberalen Abgeordneten im Reichstag für die Verabschiedung der Sozialistengesetze. Am Vorabend des Ersten Weltkrieg waren die gleichen Schichten die glühendsten Unterstützer des deutschen Imperialismus und Militarismus und zogen 1914 begeistert an die Front.

Auch der »starke Staat« Hitlers und der Militarismus der Nazis fanden breite Unterstützung im Milieu des wohlhabenden, gebildeten Kleinbürgertums. Hatten in der Weimarer Republik viele noch davor zurückgeschreckt, sich den Nationalsozialisten anzuschließen, unterstützten sie die Nazis später umso fanatischer. »Die Armseligkeit der nationalsozialistischen Philosophie hat die Universitätsprofessoren selbstverständlich nicht gehindert, mit vollen Segeln in Hitlers Fahrwasser einzulenken«, schrieb Leo Trotzki in seinem brillanten »Porträt des Nationalsozialismus« im Juni 1933.

Die Zeit ist sich vollständig bewusst, in welcher Tradition sie mit ihrer Forderung nach einem »starken Staat« steht. Wefing klagt, dass es »immer noch fast so etwas wie eine Provokation« sei, »vom starken Staat zu sprechen«. Der Begriff löse »unweigerlich Abwehrreflexe aus« und klinge »nach wilhelminischer Obrigkeit oder amerikanischer Polizeiwillkür, nach Massenüberwachung, Guantánamo und Waterboarding«.

Dann stellt er die rhetorische Frage: »Haben wir nicht lange genug schlechte, ja katastrophale Erfahrungen mit dem überstarken Staat gemacht, vor allem in Deutschland? Sind nicht all unsere politischen Quälgeister zugleich Verfechter des starken Staates, Autokraten wie Putin, Erdogan, Orbán? Haben sie nicht endlos das Schwule und Schwächliche des Westens verhöhnt – und nun wollen wir ihnen auch noch recht geben? Und schließlich: Trumpfen die Staaten des Westens nicht gerade schon mehr als stark auf?«

Wefings zynische Antwort: »Wir brauchen nicht nur einen starken Staat, wir brauchen vor allem einen neuen Begriff davon, warum der Staat stark sein muss und was ihn ausmacht. Und wie er sich vom autoritären Staat unterscheidet.«

Es braucht die intellektuelle Verkommenheit eines bürgerlichen deutschen Journalisten, um zunächst auf zwei Seiten (Print-Ausgabe) für die Errichtung eines de facto Polizeistaats zu trommeln und dann zu meinen, mit einem begrifflichen Taschenspielertrick den wirklichen Inhalt der eigenen Vorschläge verschleiern zu können.

Tatsächlich ist der »autoritäre Staate« genau der »starke Staat«, den Wefing fordert. Wie um zu unterstreichen, in welcher Kontinuität seine Forderung steht, lässt sich Wefing an einer Stelle zur Aussage hinreißen: »Fleisch und Blut behalten ihre Rolle in der Weltgeschichte, vor allem Blut.«

Wefings Artikel muss als ernste Warnung verstanden werden. Er ist Teil der neuen Zeit-Serie »Die Zeiten ändern sich/uns!«. Die Botschaft des größten »liberalen« Wochenblatts könnte kaum deutlicher sein. Die Zeiten haben sich geändert, nicht aber die deutschen Eliten. Wie am Vorabend des Ersten und des Zweiten Weltkriegs reagieren sie auf die tiefe internationale Krise des kapitalistischen Systems, die heftigen politischen und sozialen Spannungen in Europa und die Verschärfung des Klassenkampfs mit ihren alten Rezepten: Militarismus, Krieg und Diktatur.

IYSSE kandidieren zur StuPa-Wahl an der Humboldt-Universität

- Von unserem Korrespondenten – 27. November 2015

Die International Youth and Students for Social Equality (IYSSE) werden bei der Wahl zum StudentInnenparlament (StuPa) an der Humboldt-Universität Berlin (HU) am 19. und 20. Januar 2016 antreten. Gestern Mittag reichten Vertreter der IYSSE die Liste der Kandidaten beim Studentischen Wahlvorstand ein.

Sven Wurm, Sprecher der IYSSE an der HU und Mitglied im StuPa, erklärte nach Abgabe der Liste: »Wie wichtig unser Wahlantritt ist, hat sich erst heute wieder gezeigt: Vor einigen Stunden hat die Bundesregierung beschlossen, direkt in den Krieg gegen den Islamischen Staat einzugreifen und demnächst Tornado-Kampfjets über Syrien und Irak einzusetzen. Damit setzt sie die Politik des ›Endes der militärischen Zurückhaltung‹ um, die Bundespräsident Gauck vor zwei Jahren verkündet hatte. Durch unsere Arbeit an der HU haben wir seither aufgezeigt, wie die Argumente und Strategien für diese aggressive Außenpolitik direkt an der Uni ausgearbeitet werden.«

Allein in den Wochen seit Beginn des Wintersemesters seien zahlreiche Studierende zu den Treffen und Veranstaltungen der IYSSE gekommen, weil sie über die zunehmende Kriegsgefahr enorm beunruhigt seien und sich entschlössen, etwas dagegen zu tun. »Viele nehmen jetzt wahr, dass die IYSSE als einzige politische Gruppe an der HU ernsthaft gegen Krieg kämpft. Das ist der erste Schritt zum Aufbau einer Antikriegsbewegung an den Unis und darüber hinaus«, sagte Wurm.

In den nächsten Wochen wird die IYSSE einen umfangreichen Wahlkampf führen. »Wir wollen aufzeigen, wie ernst die Situation inzwischen ist und werden erklären, warum man gegen Krieg nur erfolgreich kämpfen kann, wenn man sich dabei auf eine sozialistische Perspektive stützt«, so Wurm.

Wir veröffentlichen hier die »Selbstdarstellung« der IYSSE, die sie gestern zusammen mit der Liste beim Wahlvorstand eingereicht hat. Sie wird in der offiziellen Wahlbroschüre veröffentlicht, in der sich alle teilnehmenden Listen vorstellen.

* * *

Die International Youth and Students for Social Equality (IYSSE) nehmen an den StuPa-Wahlen teil, um eine Antikriegsbewegung aufzubauen. Wir wollen verhindern, dass die HU wie vor dem Ersten und Zweiten Weltkrieg in ein Zentrum für rechte und militaristische Propaganda verwandelt wird.

Die westliche Kriegspolitik hat den Nahen Osten in ein Trümmerfeld verwandelt und die Gefahr eines Weltkriegs heraufbeschworen. Jetzt nutzt die politische Elite die Terroranschläge in Paris und das Elend der Flüchtlinge für die Wiederbelebung des deutschen Militarismus. Sie will die von Präsident Gauck verkündete außenpolitische Wende vorantreiben und ein autoritäres Regime errichten. Geplant sind neue Kampfeinsätze in Afghanistan, Syrien und Mali, die Aufrüstung der Polizei und der Geheimdienste sowie der Einsatz der Bundeswehr im Inneren.

Professoren unserer Uni spielen unter dem Deckmantel der Wissenschaft eine zentrale Rolle dabei, dieses Programm ideologisch vorzubereiten und zu legitimieren.

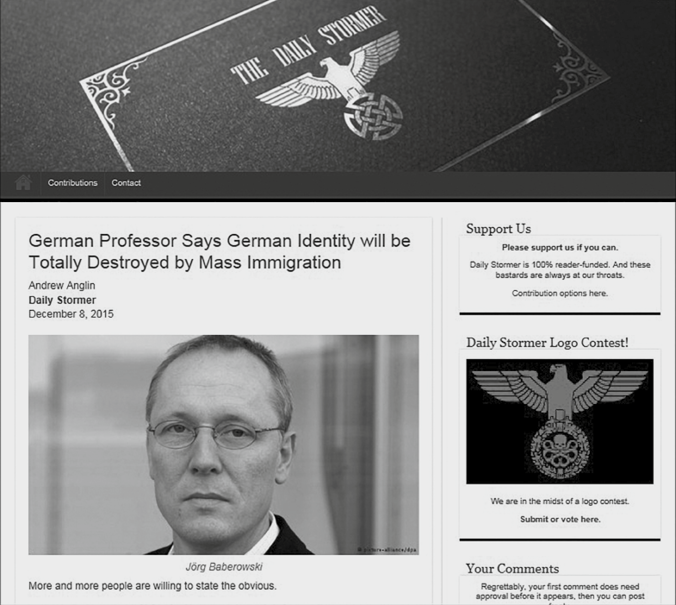

Der Rechtswissenschaftler Georg Nolte war an der Ausarbeitung des Strategiepapiers »Neue Macht – Neue Verantwortung« beteiligt, der Blaupause für die neue deutsche Großmachtpolitik. Der Politologe Herfried Münkler preist regelmäßig die Vorzüge autoritärer Herrschaftsformen und argumentiert in seinen aktuellen Büchern, dass Deutschland wieder zum »Zuchtmeister« Europas werden müsse und eine Kriegsstrategie für das 21. Jahrhundert brauche. Der Historiker Jörg Baberowski, ein erklärter Verteidiger des Nazi-Apologeten Ernst Nolte, hetzt so aggressiv gegen Flüchtlinge, dass ihn die faschistische NPD wohlwollend zitiert.

Die Uni-Leitung unterstützt die rechten Professoren. Als die Gruppe »Münkler-Watch« und die IYSSE die militaristischen Positionen Münklers und Baberowskis kritisierten, reagierte sie darauf mit Zensur, Verleumdung und der Mobilisierung der bürgerlichen Presse. Präsident Olbertz stellte sich persönlich hinter Baberowski und hat die Rechtsabteilung der Universität gegen die IYSSE eingeschaltet.

Auf diese Weise soll jeder eingeschüchtert werden, der die beunruhigenden Entwicklungen kritisiert. Es kommt jetzt darauf an, die breite Opposition unter Studierenden in eine bewusste Bewegung gegen Krieg und seine Wurzel, den Kapitalismus, zu verwandeln. Wir dürfen nicht zulassen, dass ausgerechnet die HU wieder zu einer Brutstätte des deutschen Militarismus wird. Hier wurde 1926 der Nationalsozialistische Studentenbund gegründet, und Professoren wie Carl Schmitt und Konrad Meyer rechtfertigten und planten hier die Verbrechen der Nazis.

Es ist unsere Aufgabe als Studierende der HU, neue Verbrechen und ihre ideologische Vorbereitung zu verhindern.

Nie wieder Krieg!

Keine Hetze gegen Flüchtlinge an unserer Uni!

Wissenschaft statt Kriegspropaganda!

Amerikanische Nazi-Website lobt Humboldt-Professor Jörg Baberowski

- Von Johannes Stern – 19. Dezember 2015

Screenshot des Daily Stormer vom 8.12.2015